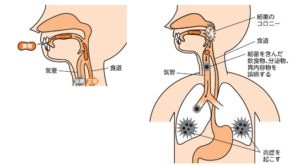

誤嚥とは、口腔内から気管内に異物(食物だけでなく、唾液、胃液、細菌なども含む)が迷入してしまうことで、最終的には炎症を起こすことになります。気管支に炎症が起これば気管支炎、肺に炎症が起これば肺炎です。

誤嚥性肺炎とはいったいどういう病気なのか。そして、誤嚥性肺炎の対処法について解説します。

目次

誤嚥性肺炎とは

「肺炎」とは肺に細菌やウイルスが侵入して肺に炎症が起こることです。肺炎と聞くと、風邪をこじらせて重症化した病気だと思いがちですが、高齢者の場合、誤嚥性肺炎にも十分注意しなくてはいけません。

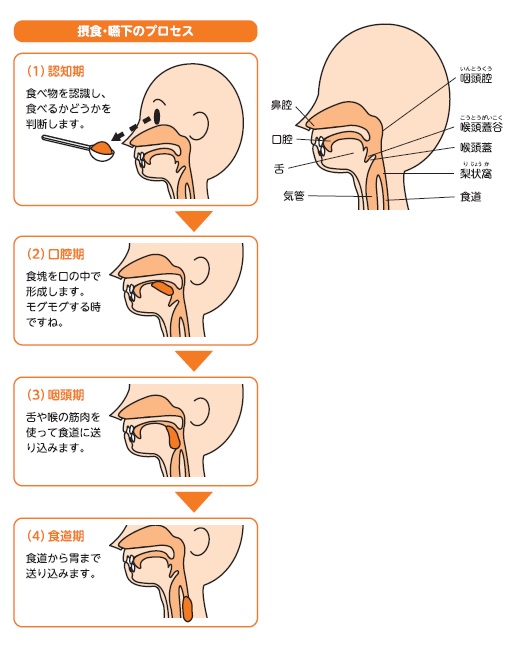

通常、誤嚥を防ぐために咽頭期でいくつかの防御機構が働きます。

誤嚥を防ぐための防御機構(1) 咽頭の粘膜

まずは咽頭の粘膜です。

もし、粘膜が炎症を起こしていてむくんでいたり、口腔ケアが不十分で不衛生だったり、脱水で渇きぎみだったりすると、粘膜の機能が低下します。その他、栄養不良、シェーグレン症候群などでも粘膜障害が発生します。

誤嚥を防ぐための防御機構(2) 咽頭蓋

次に喉頭蓋が気道(気管から肺までの通常空気のみが通る道)を閉じる盾になります。

誤嚥を防ぐための防御機構(3) 梨状窩

そして、梨状窩に飲み込んだものを溜めておけるので、直接気管に迷入しないのです。

喉頭蓋や梨状窩が炎症や神経障害によってスムーズに動かなくなると誤嚥リスクが高まります。

脳血管障害や神経系疾患がここの障害を引き起こします。

誤嚥を防ぐための防御機構(4) 咳嗽反射

最悪の場合として、異物が気管に迷入しても、咳受容体の刺激によって咳嗽反射(がいそうはんしゃ=咳が出ること)が起きて、異物を気管の外に出すことができます。

咳嗽反射の障害については、あえて咳の副作用がある薬を使うことで治療できる場合もありますが、ここが完全に障害されていると予防以外の手段はほとんどありません。咳嗽反射が機能したからムセたのであって、ムセない方が怖いわけです。

これらの防御機構が働かなくて、気管に異物が迷入した状態が誤嚥です。

異物が気管に詰まって空気の通り道が塞がれた状態が「窒息」。

異物が肺まで落ちて肺炎になった状態が「誤嚥性肺炎」。

いずれにしろ、誤嚥は悪い結果を招きやすいということです。

誤嚥性肺炎は右側の肺のほうが起きやすい

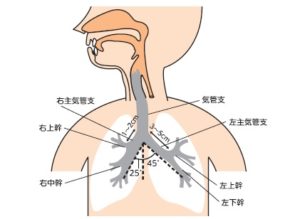

以下は肺と気管支の図です。

右と左の気管支を比べると、分岐の角度が左右で異なり、右の気管支の方が少し太いんです。

つまり構造上、誤嚥したものを気管の壁でキャッチできなかった場合、右肺の奥に落ちやすく、右側の肺が肺炎を起こしやすいってことです。

誤嚥を防ぐためにも、炎症を最小限にとどめるためにも、普段から頚部だけでなく胸部の聴診も心がけましょう。通常時の心音・呼吸音と、誤嚥時の音の比較ができるようになれば良いですね。明確に聞き分けられなくても、「いつもより何となくぼしょぼしょしている」といった違和感を感じることができれば良いです。特にムセやすい患者さんなどには注意しましょう。

誤嚥性肺炎の種類

誤嚥性肺炎とは、口腔内の細菌が誤嚥した唾液や食物などと一緒に肺に落ちてしまい肺炎を起こすことです。昔は誤嚥性肺炎と嚥下性肺炎を機序で分類してある教科書もありましたが、現在は同義として扱うことがほとんどです。

(広義の)誤嚥性肺炎は、口腔内から気管内に異物(食物、唾液、胃液、細菌など含む)が迷入してしまい、炎症を起こすことですが、大別すると2つに分類されます。

(1)不顕性肺炎

不顕性肺炎(ふけんせいはいえん)とは、知らないうちに誤嚥性肺炎になっている状態です。寝ている間に唾液などが咽頭に落ち込んできて、それをうまく嚥下できずに気管に入ってしまい、肺炎になるのです。

ざっくりいうと「寝ている時の誤嚥性肺炎」。

(2)(いわゆる狭義の)誤嚥性肺炎

(いわゆる狭義の)誤嚥性肺炎とは、嚥下に失敗して食物が気管に入って起こる肺炎です。

ざっくりいうと「起きている時の誤嚥性肺炎」。

誤嚥性肺炎の予防

さて、問題です。

Q:(1)不顕性肺炎を予防するのはどうすればいいでしょうか?

A:めちゃ難しいです。

不顕性肺炎のリスクを減らすためには、顎あごを前胸部につけるように頚部を前屈させるといいのですが(「うなずき嚥下」を参照)、この姿勢にするために枕を高くすると、肩こりからくる緊張性頭痛や不眠といった様々な有害事象が起こり得ます。特に最も注意しなくてはいけないのが、気道が狭くなることによる酸素不足です。何も問題がなければ、ベッドをギャッジアップして、姿勢を前屈させることもできますが、なかなかそう簡単にはいきません。試行錯誤を繰り返し、各人に合ったベストポジションを探していくしかないでしょう。

それと、忘れてはいけないのが口腔ケアです。

口腔内の細菌をいかに減らしておくかが肺炎のリスクを回避する重要なポイントで、ひいては生死にも関わってきます。

口腔ケアに関しては、看護師のみならず、家族と介護スタッフにもがんばってもらうしかありません。

では、(2)(いわゆる狭義の)誤嚥性肺炎ですが、こちらは食事介助の方法やリハビリよって対処できることが結構あります。まずは知識で武装していきましょう。

高野真一郎(日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医)

昭和51年生まれ。岩手医科大学を卒業後、北上済生会病院で初期研修を修了し、外科・心臓血管外科を専攻。多摩丘陵病院、慶應義塾大学病院、東京天使病院等にて急性期治療から慢性期治療を経験。その後、やまとサンクリニック、登戸サンクリニック、八王子北クリニックにて在宅医療や介護と関わる。現在、しん平和島クリニック院長。本書は、著者が実際に使っていた看護師・介護士へのレクチャーマニュアルがベースとなっている。日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医。

しん平和島クリニック http://www.shin-heiwajima-cl.jp/

「これ」だけは知っておきたい高齢者ケアにおける命を守る知識と技術【超基礎編】高野真一郎(日本プライマリ・ケア連合学会認定医・指導医)